清华同衡风景旅游研究中心

RESEARCH CENTER FOR TOURISM AND SCENERY

一、项目背景

福建省莆田市位于闽东北经济协作区南门户,对接台湾、链接“海丝” 的前沿地带。目前莆田市产业存在优势产业利润低、产业亟待转型升级融入区域经济发展等问题;城市空间面临向南发展动力不足、服务设施分布不均、产城发展矛盾突出的困境。高铁片区是实现莆田与海西经济区的积极良性互动、城市向南跨越发展的重要支点地段,如何基于大数据分析技术融入高铁片区的规划建设,注入城市发展新动力、产业发展新路径、产城融合新模式,从而促进片区及城市高品质、经济高质量发展,是本次规划设计重点解决的问题。

二、项目思路及主要内容

1、产业发展新路径

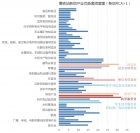

规划通过产业规模和增长趋势两个指标,采用四象限分类的方法,对莆田市各类产业的发展状况进行总体评估;基于采用产业图谱技术,分析全国同类城市产业发展规律,挖掘高铁周边产业集聚规律,深入分析与高铁片区周边优势产业联动较强的产业。基于以上产业发展状况评估及片区周边优势产业挖掘,融合各产业导入时序、市场规模以及产业发展趋势等要素,构建高铁片区“2大重点支柱产业+3大战略协同产业”的产业体系,通过产业细分及联动研究,实现高铁片区产业的精准选择及发展路径导入。

2、产城融合新模式

一方面,自外向内综合考虑高铁片区南北空间的发展和限制要素,以及对接外部功能区的差异,基于产业研究成果及城市空间发展趋势,综合考虑产业基础及产业发展目标,明确重点产业的空间载体需求;另一方面,自内向外结合高铁片区的经典“三圈层”理论,框定高铁片区空间可承载的产业类型及适宜空间;两方面结合分析,确定重点产业的精准落位空间。同时基于高铁站对三产的带动能力,改变现状小城镇与生产基地及办公空间混杂的布局模式,形成以第三产业功能为核心,外围布局第二产业腹地的产城融合新模式。

3、城市发展新动力

随着高铁站的落位,受产业集聚及人口转移的动力驱动,将促进城市空间结构变化,实现城市跨越发展,形成主城区、高铁副中心和涵江区三大片区联动趋势。规划通过精准产业及配套服务功能植入,强化高铁片区辐射能力;通过双井字交通,拓展高铁核心影响力,向北对接主城区,向南辐射带动秀屿及其南部片区,向东联动黄石组团;最终形成城市发展新的动力源。

三、技术创新与特色

本项目积极探索和尝试,实现了四方面的突破和成功,对产业与空间规划相结合的项目具有借鉴意义。

1、多源数据的高度融合应用

充分融合多种社会大数据,进行多源数据在时间尺度和空间尺度的深度融合,从多个侧面对产业和产业空间发展进行了刻画与回应。

2、跨学科算法与规划结合

使用机器学习、复杂网络等前沿手段,实现跨学科算法在空间规划方面的成功应用。

3、产业与空间功能衔接

以算法为依托,将产业发展与空间特征关联起来,解决了多项规划间内容脱节、产业功能无法落地的痛点。

4、产业关联与空间关联的衔接

依托全国全行业全时序的产业数据,基于空间选址理论及模型,实现从城市到地块多空间尺度的产业与空间融合关联,解决产业关联与空间关联难衔接的困境。