清华同衡风景旅游研究中心

RESEARCH CENTER FOR TOURISM AND SCENERY

一、项目背景

福州是我国第二批历史文化名城,其历史文化遗存数量之丰富、类型之多元、特色之鲜明,在全国的历史文化名城中也不多见,近年来随着“三坊七巷”等一系列保护工程的实施,福州名城保护取得了丰硕成果。随着名城保护工作的发展,目前,福州名城保护也面临若干瓶颈。其中重要的短板是福州名城保护家底不清,管理模式落后,因此,组织编制和调整历史文化名城保护名录,建立完善历史文化名城保护数据库和管理平台已成为我市历史文化名城保护的重要任务之一。

二、项目构思及主要内容

基于对福州历史文化名城保护管理现状的深度调研与分析,发现福州历史文化名城保护管理工作目前存在以下突出的问题:

(1)缺乏统一的标准化及信息化管理工作方案与制度;

(2)日常管理工作监管效率低,容易造成保护要素遗漏;

(3)管理层与基础管理人员掌握的信息数据有偏差;

(4)大量纸质图纸、资料、档案等带来不便携带与储存、错漏率较高等问题;

(5)影像、文字、图纸等资料类型复杂多样,关联度低,利用率极低;

(6)对管理人员识图、统计分析、工程适宜性判断等专业能力要求较高,而福州市名城委作为新成立的福州历史文化名城管理部门,目前管理人员还比较有限。对于承担这样数量众多、种类繁杂的名城保护管理工作,急切需要更为先进的信息技术手段,为保护管理工具提供支撑。

针对上述问题与需求,本项目提出构建“3个1”,即1套标准、1个数据库,1套系统,辅助管理者解决历史名城保护要素的数据管理问题与业务管理问题。具体项目内容如下:

(1)福州名城保护要素数据标准体系建设。围绕福州市名城委在名城保护管理、修缮和应用过程中所需要的空间数据及产生的空间数据、非空间数据,从数据加工、数据建库、数据更新等各个环节制订相应的标准规范,以此来保证空间数据成果的规范化、标准化,使之达到福州市历史文化名城保护管理系统运行的要求。

(2)福州名城保护数据库建设。收集上世纪90年代以来,福州市各单位在历史文化名城保护工作中积累的各类规划和研究资料,对原始资料进行梳理、归纳、重新解读、图纸扫描、转绘落图和文字提取、整理,提炼出福州市历史文化名城保护要素数据,建立福州市历史文化名城保护数据库。

(4)福州名城保护管理平台开发。福州名城保护管理系统的建设以福州名城保护综合管理数据库为基础,集计算机技术、网络技术、地理信息系统技术为一体,共同实现福州名城保护数据、名城监测业务的数字化、智慧化、全过程管理。系统主要包括数据管理功能、业务管理功能与数据共享功能。

三、项目特色

本项目通过应用先进技术,如地理信息技术、二三维数据一体化管理等技术来“摸清家底”,实现对福州历史文化名城相关数据信息的全面掌握,以及对福州市各个历史文化街区、名村、名镇保护要素、历史地段、世界文化遗产、不可移动文物等多类型数据的数字化、全方位管理,并通过福州市时空信息公共服务平台实现与其他部门信息系统的数据互通共享;通过M/S与B/S混合构架和WebGIS技术,实现对福州市历史文化名城管理委员会历史地段巡查监管等现有业务的流程化管理;同时以文化遗产活化利用为切入点,通过二维扫码等技术增强用户体验与用户参与度,加快促进文化传承和宣传教育。

四、项目实施成果及社会影响

我国在城市规划和遗产保护方面一直十分重视公众参与,公众对于遗产保护和城市规划的参与需求日益高涨。在福州有很多文化遗产保护方面的志愿者和民间团体,例如福州老建筑等,同时市民对于历史建筑及传统风貌建筑等建筑遗存的修缮和改善也有很大的积极性,很希望可以参与。

历史文化名城保护与管理的传统工作方式以人力和实体方式进行,效率、准确度以及系统性都难以满足历史文化名城保护与管理各方面的工作业务需求,如现场调研、信息管理、保护监测等专业工作的需要。此外,公众参与和市场化等应用面广、且能为历史文化名城带来经济社会效益的工作迫切需要借助新技术手段发挥其巨大潜力。

本项目通过建设福州名城保护微信公众号、网站及APP系统,为公众设有交流互动、意见表达、活动参与、信息分享等功能,进一步拓展了公众参与福州名城保护的途径和方式,大力促进了公众参与福州历史文化名城保护工作的积极性,极大提升了福州人民文化自信。

五、平台界面展示

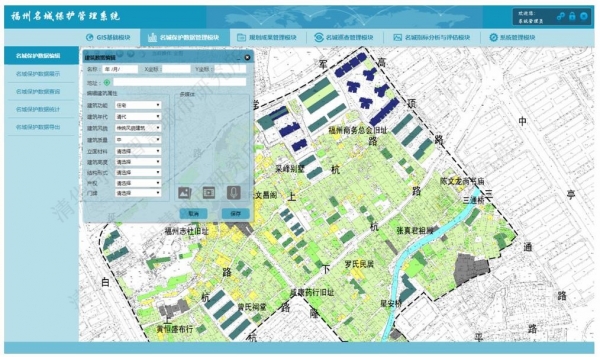

名城保护要素管理

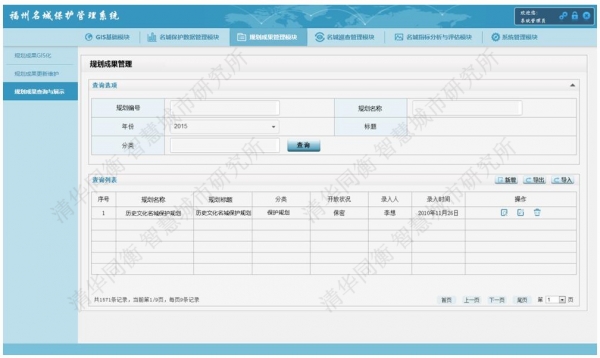

规划成果管理

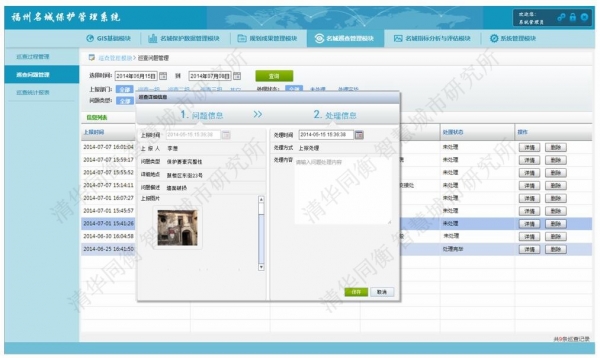

名城监测业务管理