清华同衡风景旅游研究中心

RESEARCH CENTER FOR TOURISM AND SCENERY

遗产活化地方感

创造出空间并赋予意义是每个社群的生存方式,当抽象的空间变成了具象的地方,人们也找到了在世界上安顿自己的方式。因此历史街区不只是旅游胜地或考古学现场,而是人们持久性的生存结出的果实。当文化阐释框架发生变迁,果实就会面临风险。

犹太人在漫长的寻找家的过程中,对自己的处境发展出一种生活态度:当我在森林里迷了路,我可以做的就是讲述家园的故事,而这个故事就已足够。

在历史信息层累丰厚的福建泉州地区,我们通过踏勘、访谈、文献和仪式研究,逐层还原出作为家园的“青阳“之构成与意象。

1 从空间到地方

古之青阳位于泉州城南门外青梅山一带,背枕灵源,西望紫帽,远对清源、双阳。青阳地势平畴,其间丘阜偶起,道路蜿蜒伸展,北通府城泉州,南接卫所永宁,古时便为联结府、卫的枢纽之地。明代的青阳居民还根据地形特征,构建了青阳的“小五岳”:西岳梅山、北岳桂山、中岳杜山、东岳翠山、南岳福山。

沿革至今,行政空间发生了多次变动,但“青阳”已超越了纯粹的地理空间范畴,上升为文化与聚落的概念,成为了斯土之民的家园与共享的身份认同。

2 从地方到社群

在山川、名胜、市集和庙宇间,居住着庄、蔡、王、孙、俞、张、李、赵、陈等姓氏的上千户人家。在这里,宗族和传统村落范围相重叠:宗族超越了亲属组织的范畴,带有着地方共同体的色彩。流传至今的“青阳普渡歌”,表达了农历七月中仪式在村落间的轮转。在今天的青阳春祭、冬祭、踩街、拜天公等等仪式传承至今,传递着真挚而浓烈的社群的情感。

3 遗产与生活

据《青阳志》记载,青阳的中心区域又分上市和下士,借由往来道路将青阳的山川,湖泊,宗、庙宇和主要景点连为一体,构成了青阳独特的历史景观。虽然随着城市的改造,青阳的地理发生了巨大的变化,但自宋元以来形成的公共空间和社会网络并没有因此消失,而是在现有的基础上适当调整路线,为今天城市生活注入新的活力。正因如此,遗产在传承中延续着生机。

古城意向

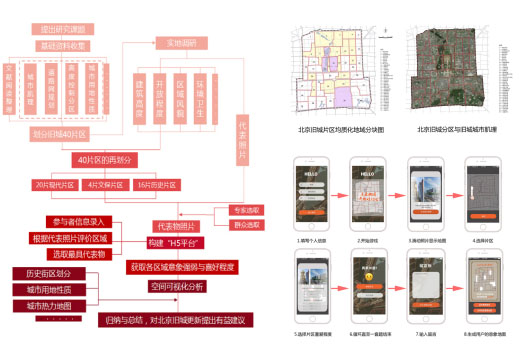

“古城意向”是创立于2015年3月的专业研究小组,有刘祎 绯老师指导,主体为北京林业大学园林学院城乡规划系的高年级本科生。“古城意向”研究小组专注于将城市意向研究理论与方法应用于历史地段,结合跨学科新兴技术方法,在北京旧城等历史城市实地应用,以地方性经验反哺理论;以古城意向研究为契机,践行历史文化古城与文化遗产保护,探索以人为本与公众参与的历史城市保护与发展。

1 基于网络数据的定兴古城意向研究

通过开展网络问卷调查,抓取带有地理位置信息的网络图片等方法开展定兴古城的城市意向研究。采用统计分析、地理空间网格、可视化研究等方法对网络数据进行分析,归纳出“古城格局意向”、“文化地标意向”、“生活节点意向”和“历史记忆意向”四类定兴古城的城市意向。

2 基于自发地理数据平台的搭建研究北京旧城城市意向

数据收集平台以网络为载体,增加了公众的参与度,扩大了样本容量,为研究提供了较为可靠的数据。在将北京旧城的区域划分为40个片区的基础上,以游戏的形式让玩家对拼对的地点进行评价,获取公众对当今北京旧城片区城市意向的意向强弱与好恶程度,并通过诊断性分析研究区域意向的形成机制。

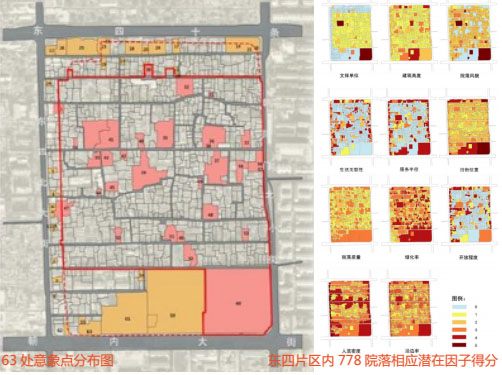

3 基于十一项潜在因子的东西历史街区城市意向研究

本研究以认知地图和网络问卷确定了东四片区63处主要意向点及其评分,在其中选定3类11项可能影响意向形成与意向强弱的潜在因子,以田野调查、现场访谈、网络信息收集等方式确定其分级依据及院落得分。通过两组相关性分析探讨意向形成与意向强弱的成因。

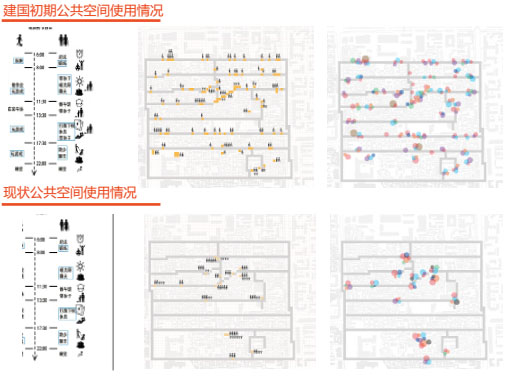

4 变迁的东四南公共空间调研

研究一方面通过访谈常年居于于此的老人得出东四南片区过去公共空间的特征,了解居民对其看法;另一方面,观察现在公共空间的特征并调查居民对其评价。最后获取公共空间的消失与其功能的转移,分析其产生原因,了解居民实际需求,为旧城的更新保护提出有效建议。

公众参与保护规划

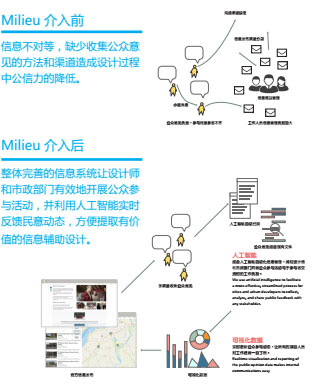

土地资源开发和城市空间的建设为当代城市带来机遇,而公众对于土地资源开发和城市发展却无法达到全面的认知,也难以积极参与开发项目讨论。公众参与的普及能够帮助设计师深入了解地方人文和文化资源,做出更好的设计决策。

1 如何促进公众参与

Milieu通过将规划项目数据可视化,数据收集及分析实时化令公众参与变得简单易行,降低设计师和实证工作人员处理信息的负荷。

2 怎样有效地使用公众参与所产生的数据

Milieu通过将规划项目数据可视化,数据收集及分析实时化令公众参与变得简单易行,降低设计师和实证工作人员处理信息的负荷。

(1)公众参与意向

用地规划变更,增加密度与商业用途绿色出行交通设施长期应用计划

(2)公众参与价值

增强用地规范变更的决策公信力,通过增加密度和商业综合用地提高小区的投资价值,辅助设计和评估合适居民的绿色出行方案,根据居民需求评定绿色出行交通改造优先级和施工计划。

日常行走交互地图

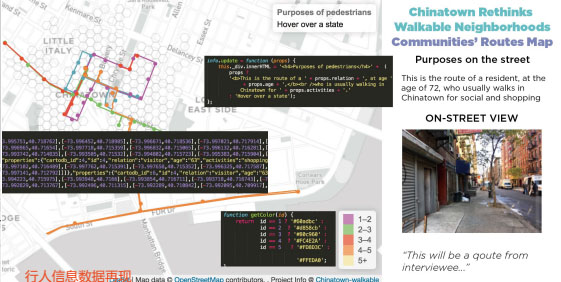

本研究针对纽约市中国城的经济、社会和文化背景,从行人日常生活着手,进行多维度探索引入定性研究。通过人们口述的故事和他们眼中真正的街道生活来了解步行背后更深入的社会价值。

交互地图作为科技发展的产物之一,极大扩展了人们对于地图所能够承载信息量的想象,对人们思考问题方式也进行了潜移默化的改变。将人们的日常活动以在线交互地图可视化的形式呈现出来,不仅是对社会“日常遗产”的保护,更是对中国城历史文化价值的弘扬。本展览简要介绍纽约中国城步行社区的研究背景,以及交互地图设计背后的逻辑推演。

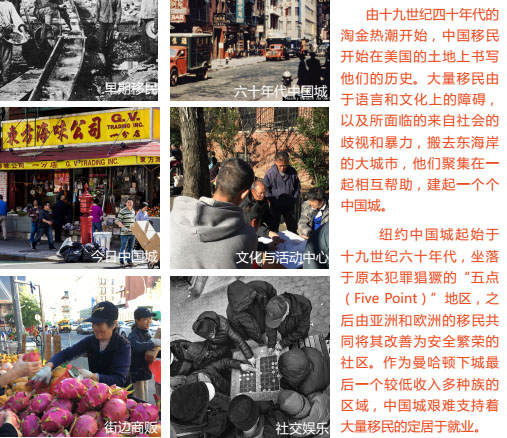

1 纽约唐人街

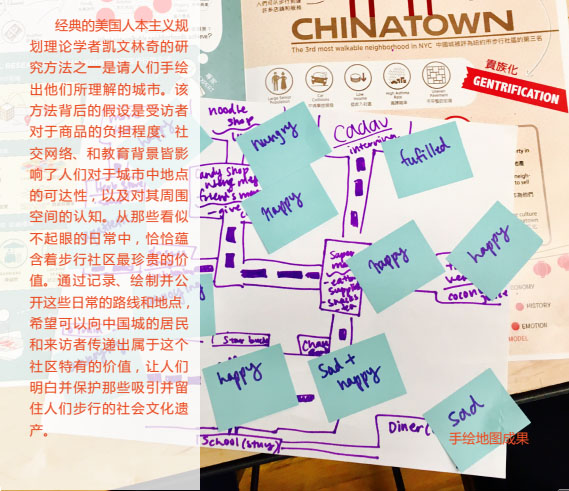

2 认知地图

3 设计问题

设计试图解决的3个问题:

1、如何结合规划鸟瞰图和日常街道景象?

2、如何扩展手绘地图的维度?——在线地图制作和编程技术

3、如何用地图反应出中国城步行背后的故事,给观众带来更感性的认知?

4 地图制作

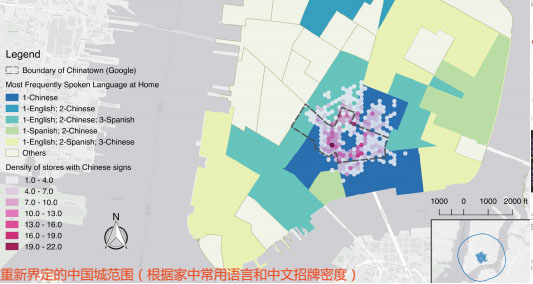

本次地图设计着重强调步行的三个维度:社区,街道和地点。

1、社区层面通过重新界定的中国城范围,以及行人与中国城的关系来显示。

2、街道层面用线表示。

3、地点层面利用调研拍摄照片,直观说明步行者眼中的中国城,以及哪些地点对于人们有特殊的吸引力。

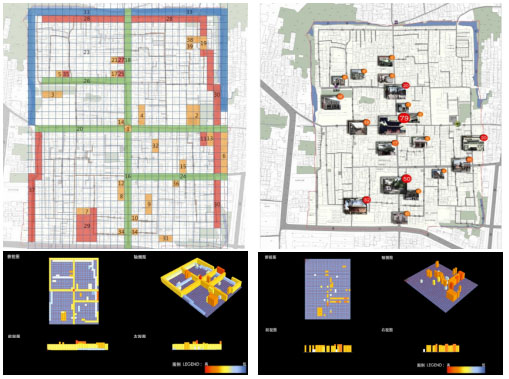

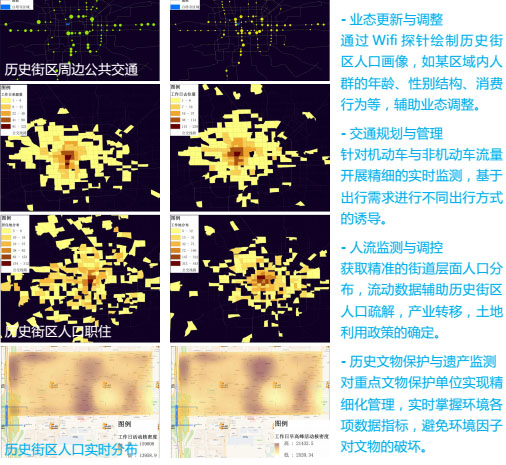

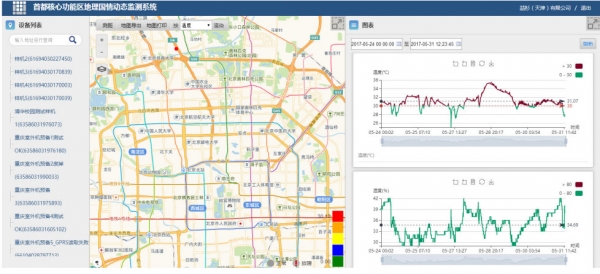

物联网与街区保护

本项目以历史文化保护区精细化管理与保护为核心目标,以“阜内白塔寺历史文化保护区”为应用示范对象,围绕文保区和旧城现实问题,采用物联网、大数据等技术研究建设西城区历史文化街区多层次动态监测体系及可视化运行监测与应用系统,实现历史文化保护区运行监测管理精细化和智能化,促进历史文化名城保护、规划与日常管理,餐所解决旧城更新问题,历史文化名城保护与日常管理的新思路和新方法,为其他同类项目建设提供参考,形成示范带动效应。

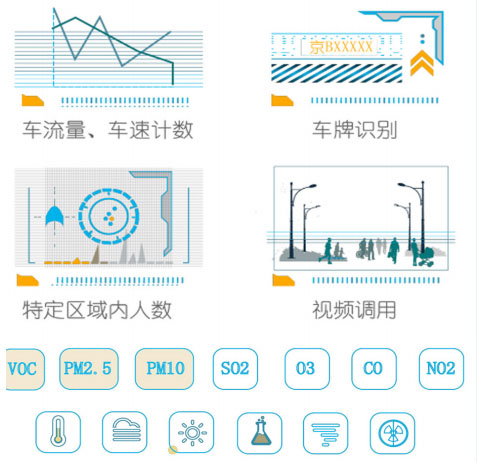

1 物联网在街区保护中的主要应用方向

2 传感器和检测指标

City-grid Plan(城市数据网格计划)集成传感器设备,通过收集多维度精细化的城市数据,为政府,研究机构,企业提供多层次的数据服务。传感器可同时采集城市环境和城市行为感知数据,包括湿温度、光强度、噪声、PM2.5、风速、GPS信息、本地环境辐射、紫外线辐射、精准人流计数、车流量、车速计数、车牌识别等。

(1)测量指数多;

(2)占地面积小,一安装;

(3)造价低,维护成本低;

(4)数据精度高;

(5)传感器硬件“集成式安装”。

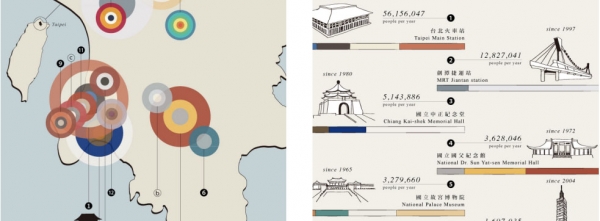

都市酵母

都市酵母是水越设计2006年开始的世界概念设计“Plan Global”,运用创意建立地方独特及多面向文化的方法。希望透过都市酵母计划触发民众对细腻生活的观察,创造一种探讨都市公共生活品质的方法与态度,各行各业的都市再造参与。

1 台北都市色彩

色彩是人们造访都市的第一印象,初次到访某地会先受到当地美好的色彩环境吸引,而后才是都市的特色空间结构,接着才是对都市社会文化的了解。都市酵母借由广大民众参与色彩设计,来分析探索台北色彩的现状与未来都市色彩策略。

2 招牌制造所

都市色彩是国际人士造访台北的第一印象,思考“台北=迷人的都市”方程式中,色彩是重要的一环,需要建立台北的色彩意识,以及整合改善视觉体检,才能有助于提升都市环境美学。